2010年7月20日

住まいの快適性とは、好みに合ったデザイン、機能的な動線、設備機器の最適な選択配置、などによって得られると考えがちですが、アレルギーや化学物質過敏症の予防を考えた建築計画も重要です。

微量の化学物質により、健康への被害が出てしまう症状を「(多発性)化学物質過敏症」と呼びます。

その原因物質としては建築材料や室内備品類(家具、ソファー等)、化粧品、芳香剤、殺虫剤などから発生するホルムアルデヒドや揮発性有機化合物(VOC)が挙げられる他、遺伝的な要素や食生活、生活環境の変化なども影響しています。体内に原因物質が蓄積して代謝しきれない状態になった体が過剰(防御)反応を起こして症状として発生します。

具体的な症状としては、めまい、肩こり、不眠、精神的な不安を訴えるなど多岐に渡っています。

しかも個人差が大きく、同じ環境化にあっても発症しないケースもある為、症状の特定や治療が困難です。

症状が出てしまった場合は、原因物質から遠ざかる、適度な運動によるストレスの解消、ビタミンCやミネラルの摂取、入浴による新陳代謝の促進が有効です。

同時に、原因物質を取り除く為に換気を中心とした室内空気の清浄も必要で効果的ですが、日常生活に支障をきたすほどの症状であれば専門医への受診が必要です。

先ほど提示しました諸症状は、最近特に患者数が増加している(認知され診断されやすくなった)「うつ病」の主たる症状(不眠、不安、食欲不振、何もやる気がしない等が2週間以上続く)と重なる部分がありますので注意願います。

又、この症状ならびに頭痛や腹痛、気だるさ、めまい等で各科を受診しても体には異常が無いと言われ、最終的に精神内科等でうつ病と診断される「仮面うつ病」のケースも最近多いので気になる症状がありましたら精神内科の受診を優先して下さい。

モリス住宅総合研究所 監修

カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »

2010年7月20日

軟弱地盤(砂質地盤、泥質地盤等)は、地震時の被害ばかりでなく、建物の自重による不同沈下も生じやすくなります。住宅用地の選定にあたっては、地形や周囲の状況を調査するとともに、地盤調査を行うことも重要です。

島田市は、大井川の扇状地にほぼ位置する為に、地盤は比較的良好ですが、山沿いの山と平地が隣接する懐(ふところ)のような土地は、川の澱みの堆積物が長い年月を掛けて溜まったような箇所が多く、注意する必要があります。山を切り開いた場所でも、造成工事の詳細を確認する必要があります。又、切り開いた山を背負うような隣接の土地は避けるほうが無難です。

平地でも、学校やマンションがそばに建っているから安心とは限りません。このような鉄筋や鉄骨の重量建築物は表層部の地盤が弱くても、支持基盤(地面の中の強い地盤層)までパイル等を何本も打ち込み、そのパイルの上に構造物をのせているので不同沈下を起こすことはありません。

静岡県のホームページで表層地盤の様子が確認できます。

モリス住宅総合研究所 監修

カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »

2010年7月20日

アルミサッシは仕様によって大きくは三つに分類されます。

1. 一般サッシ

特殊な性能を有していない一般的なサッシ。

2. 防音サッシ

外部からの騒音を遮断することを目的として設計され、規定の遮音性能を有するサッシ。

3. 断熱サッシ

熱移動を抑えることを目的として設計され、省エネルギーと居住性向上に役立ち、規定の断熱性能を有するサッシ。

多くのタイプは、外枠あるいは障子の枠のジョイント部分に熱伝導率の低い樹脂等を充填し、熱が外側から内側に伝わりにくくする構造(ヒートブリッジの軽減)をもっており、併せて高性能な複層ガラスを使用することで断熱性能を高くしています。又、障子の框部分(フレーム)を樹脂製にしたり、サッシ枠、ガラス枠全てが樹脂製のものもあり、樹脂がアルミの1/1000の熱伝導率という長所を生かし、ヒートブリッジをなくし(外壁接続部からの熱を外枠あるいは障子の枠部分で遮断する)、断熱性能をさらに高くしています。 防音サッシ、断熱サッシの中には複層ガラスの一枚(内側)を二重にし、その間に強化フィルムを挟み込み割られにくくした防犯仕様のものもあります。他、アルミサッシは形体や使用目的によって多くの種類があります。

サッシを選ぶときの注意。

様々な仕様を、その必要な箇所に応じて又、コスト面も考慮し優先順位をつけ選択することが大事です。

例

使用頻度、使用時間の多い部屋:LDK等に断熱サッシを使用する。

温度、湿度の変化の大きい部屋:LDK等に断熱サッシを使用する。

防犯の必要性の高い部屋:一階部分に防犯サッシを使用する。

換気の必要性が高い部屋:トイレ、洗面所、浴室等に断熱サッシを使用する。

いずれにしましても、建物外部の環境や立地条件を考慮し、他住宅用断熱材や防音材、建築構造体等の仕様とも合わせ検討してゆく事が重要ですので、建築依頼先の経験豊かな担当者と時間を掛けて納得するまで打ち合わせを重ねることをお勧めします。

モリス住宅総合研究所 監修

カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »

2010年7月20日

住宅の外部と接する部分の建具(玄関ドア、窓、勝手口ドア等)の多くがアルミサッシを使用していますが、その他の材質として・ 鋼製(スチール)・ 木製・ ステンレス製のものもあります。

アルミサッシには様々な仕様がありますが、用途や予算に合わせて以下の性能評価を知っておく必要があります。

遮音性能

音の漏れにくさに関する性能 ≪JIS規格で規定された、屋外から屋内に入ってくる音(自動車や電車・飛行機の騒音)や、屋内から屋外へ出て行く音(ピアノやテレビ・ステレオなどの音)をどの程度遮ることができるかを表す性能です≫ T1~T4

断熱性能

熱の漏れにくさに関する性能 ≪屋内の熱移動をどれくらい抑えることができるかを表す性能です≫ H1~H5

気密性能

空気の漏れにくさに関する性能 ≪機密性とは、サッシ・ドアセットの枠と戸のすき間から、どれくらいの空気(すき間風)がもれるかを、表す性能です≫ A1~A4

水密性能

雨の入りにくさに関する性能 ≪水密性とは、雨を伴った風のときに雨水の浸入をどれくらいの風圧まで防げるかを表す性能です

≫W1~W5

耐風圧性能

強風への抵抗力に関する性能 ≪耐風圧性とは、サッシ・ドアセットがどれくらいの風圧に耐えられるかを表す性能です≫ S1~S7

※数値はいずれも大きいほうが良好です。

| |

枠による分類 |

形状 |

遮音 |

断熱 |

| 効果大 |

二重サッシ |

外側の障子と内側の障子、2重になっている窓。つまり普通の2倍の障子があることになります。

外側がアルミ製、内側はアルミ製かプラスチック製。

出窓の内側にサッシを付ければそれも二重窓。 |

T3 |

H4 |

| |

アルミ・木複合

サッシ |

一重サッシですが、外側はアルミ製・内側は木製で断熱効果を高めているサッシ。 |

T1~T2 |

H3~H5 |

アルミ・樹脂

複合サッシ |

一重サッシですが、外側はアルミ製・内側はプラスチック製で断熱効果を高めているサッシ。 |

T1~T2 |

H3~H5 |

| 樹脂サッシ |

アルミでなく全てプラスチックの枠でできていて断熱効果を高めているサッシ。 |

T1~T2 |

H3~H5 |

アルミ製断熱

サッシ |

アルミ製ですが、アルミとアルミの間にプラスチックを挟んで断熱効果を高めているサッシ。 |

T1~T2 |

H3 |

| 普通 |

アルミ製サッシ |

全てアルミで出来ているサッシ。これはペアガラスの場合。 |

T1 |

H1 |

| 防音サッシ |

防衛施設庁指定のサッシ。音漏れ防止のためクレセント(鍵)が2重になっています。アルミ製で単板ガラス。 |

T1 |

― |

| アルミ製サッシ |

最も一般的なサッシ。単板ガラスの場合。

右の遮音等級は5㎜以上の厚みのガラスの場合。 |

T1 |

― |

モリス住宅総合研究所 監修

カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »

2010年7月20日

マンション購入は運命共同体への参加

マンションの世帯数が40あれば、40の家族の生活とその将来に渡る変化ならびに建物の老朽化による運命を共有しなければならない事実をお話します。

一、修繕積立金では将来発生する全ての工事費はまかなえません。

マンション購入者の加入する管理組合の元に、管理費や修繕積立金を支払い続け、将来発生する補修ならびに修繕工事費を捻出するわけですが、これは予測される基本的(外壁補修、塗装、給排水経路のメンテナンス屋上 防水工事等)な工事予算のみであり、施工不良(立証が難しい)や地震又、予想外の劣化による修繕費用はその都度住民が負担せざるを得ません。

二、他人の修繕積立金まで支払うことにもなりかねます。

入居当時は、ローン返済可能な、健康でQOL(生活の質)が維持されている住民が定住することになりますが、20~30年もすると老齢化やそれに伴う様々な疾病の為に収入元が危うくなってきたり、あるいは、独り身となり子供たちの元へ同居し無人世帯となったり、逆に贈与により子供世帯と入れ替わったり又、第三者に賃貸借する者が出て来たりと住人の様相が変化し、修繕積立金の予定総額が徴収出来ない状況が発生する可能性があります(現実に、老朽化したマンションの深刻な問題が発生しています)。結果、マンション全体の質の低下とともに資産価値などが大幅に目減りします。

三、生活リズムや価値観や社会性の異なる未知の他人と共生する為に起こる問題。

●管理組合が関与した主なトラブル

※資料・建設省「平成12年マンショントラブル調査」重複回答

① 騒音の問題 50.2% ※音は状況により感じ方が大きく異なります

② ペットの問題 45.4% ※最近特に多くなっています

③ 駐車場問題 36.4% ※機械式等では特に多い

④ 管理費等の滞納 34.3% ※前述

⑤ 上階からの漏水 23.5% ※比較的発生頻度の高い事故です

⑥ 雨漏り 23.5% ※雨漏り箇所が見つけられないケースが多い

⑦ バルコニーの使用方法 16.2% ※美観等の問題で規制があります

⑧ リフォームに伴うクレーム 12.5% ※特に騒音増の問題

次回「マンションと戸建て住宅とのリスクの比較」をご覧下さい。

引用文献 「後悔しない住宅造りの為のコンサルティング」分譲マンション編

モリス住宅総合研究所 監修

カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »

2010年7月20日

建設とは多くの異なる要素の集合体

最近話題になっているマンション、ホテル等の構造計算偽装の問題には国民全てが驚いたことと思います。

マンションやホテルのみならず全ての構造物には構造計算が必要で構造基準を満たすことは大前提となり、今回は建設というプロジェクトのスタートラインで危険で悪質な行為が実行されてしまったのです。

認識して頂きたい事は、建設(住宅、公共施設他のあらゆる構造物)は、地盤、地形、現場へのアクセス等を含む建設地の選択から工法、設計(工事の監理も含む)、構成部材(仕様、仕上げ)、施工方法、施工業者(ゼネコン、ハウスメーカー、デベロッパー、地元ビルダー、工務店等)、施工金額、施工時期、施工期間、各工種(基礎工事、木工事、鋼製建具工事、壁工事、屋根工事、電気工事、設備工事、付帯工事等20工種あまりに及ぶ下請け発注工事)の施工管理、品質管理、工程管理ならびに下請け業者の質等の全てが総体的に絡み合って構成、構築される物なので、完成度の高い建築物を造ることが如何に難しいことかは一般の方々でも理解して頂けるかと思います。

特に、マンションならびにホテル等の大きな構造物は、上記の多くの要素の一つ一つが大きく、その調整や管理をわずかに誤ったり遅らせたりした結果は大きな問題を残すことになり又、大きなプロジェクトゆえに発注者や施工管理者側から見え難い(見逃されてしまう)部分も多々発生し易いと言えます。

それに加えて、発注者側からの大幅なコストダウンの要求ならびに建設業者から下請け業者への同等の要求と、このような状況下では実質的な施工を行なう下請け業者に資質や施工、品質管理を100%望むことは難しいでしょう。

しかし、前述しました多くの要素が適正な総合管理の元で正しく構成、構築されたマンション等であれば構造的な部分では安全(本来であれば購入者にとっては大前提であり、国の審査機関が許認可を下したお墨付き)と言えるでしょうが、分譲マンションを購入するという行為は購入者にとって、そのマンションに住む人たちと将来に渡り、運命共同体となるという非常に難しく不透明な問題も合わせて抱え込むことになることを認識すべきです。

次回「マンション購入は運命共同体への参加」をご覧下さい。

引用文献 「後悔しない住宅造りの為のコンサルティング」

モリス住宅総合研究所 監修

カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »

2010年7月20日

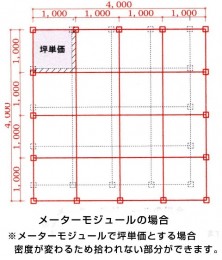

モジュールとは

住宅を造る場合の、(各部分を一定のサイズの倍数で統一する)基準となる大きさを言います。(基本モジュール)

日常の生活を営むのにも、各所に様々なモジュールが存在しています。

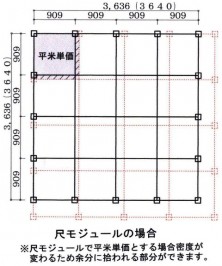

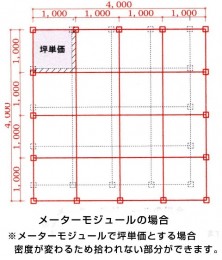

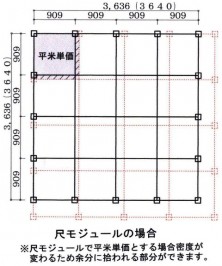

住宅を造るときの基本モジュールは、1尺(約303㍉)を基準とする、すなわち3尺(909㍉)の尺モジュールもしくはメーターモジュール(1m=1000ミリ)の二種類に大きく分けられます。

尺モジュールとメーターモジュールの長所短所。

廊下やトイレ・階段等の共用部分は、すれ違いや運搬の為に幅が広く取れるメーターモジュールの方が使い勝手が良いといえます。しかし、居室部分は住宅メーカーによっては、「メーターモジュールが広いとは限らない」という点があります。

メーターモジュールで設計すると家全体の面積が尺モジュールより大きくなってしまい総コストが高くなってしまうので、それを防ぐため下のようなことも良く頻繁に行われます。

8畳間は、尺モジュールでは3640㍉×3640㍉=13.25平米となり、メーターモジュール本来でしたら4000㍉×4000㍉=16平米となるはずですが、ハーフモジュールを使用して3500㍉×3500㍉=12.25平米と、尺モジュールの8畳間より狭いケースもあります。 同様に6畳間は、尺モジュールでは3640㍉×2730㍉=9.94平米となり、メーターモジュールの場合3500㍉×2500㍉=8.75平米となります。

見積り時に、廊下の巾やトイレ洗面の巾、奥行ならびに居室のサイズ、広さを確認することが重要です。

価格面から見ると柱の間隔等が909㍉と1000㍉となり、同じ間取り(前述したハーフモジュールは使わない)で設計した場合はメーターモジュールの方が面積で約20%増えるため、総金額では高くなりますが『平米単価』に換算した場合安くなる可能性は有ります。

なぜなら、同じ間取りで逆の視点から考えますと、尺モジュールは面積が同じであった場合柱や壁など構造物が沢山入りますので『坪単価』だけを見ると上昇します。

しかしながら、資材コスト(合板・石膏ボード・フローリング等)から見ると、基本的に資材は尺モジュールで規格されている為メーターモジュールの価格があまり安くなっておらず難しいところです。

必要なことは、何を重要と考え優先させるか、家族の現在、将来を見据え時間を掛けて検討を重ねることです。

カテゴリー: 住宅ミニ知識 | コメントはまだありません »